-

С Новым 2025 годом! 15 Декабря, 2024

-

Профилактика растений в теплице с 17 по 23 июля. 4 Июля, 2024

-

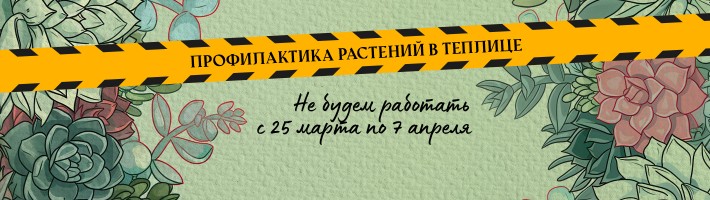

Профилактика растений с 25 марта по 7 апреля, 2024 года 18 Марта, 2024

-

Как мы будем работать в Новогодние праздники? 10 Декабря, 2021

-

Приятная новость для наших покупателей! 6 Августа, 2021

-

Совместные закупки 20 Июня, 2021

-

Наше Новогоднее расписание работы 10 Декабря, 2020

-

Ваша чёрная пятница начинается в четверг! 26 Ноября, 2020

-

У меня родилась дочка! 8 Ноября, 2020

-

Миддендорф или Ангелина? Подарок выбирайте сами! 19 Апреля, 2020

-

Поздравляем именинников! 16 Декабря, 2019

-

"Кактусёнок" в социальных сетях 15 Декабря, 2019

Заказать обратный звонок

Все суккуленты

Ампельные суккуленты

Почвопокровные и зимостойкие суккуленты

Суккуленты для флорариумов и цветочных композиций.

Вариегатные формы суккулентов

Взрослые суккуленты

Черенки и листики суккулентов

Теневыносливые суккуленты

Адениум (Adenium)

Алоэ (Aloe)

Адромискус (Adromischus)

Анакампсерос (Anacampseros)

Аптения (Aptenia)

Гастерия (Gasteria)

Граптопеталум (Graptepetalum)

Крассула, Толстянка (Crassula)

Каланхоэ (Kalanchoe)

Крестовник (Senecio)

Ластовневые: Хуэрния (Huernia), Пиарантус (Piaranthus), Стапелия (Stapelia), Орбея (Orbea)

Литопс (Lithops)

Молодило (Sempervivum arachnoideum) Каменная роза

Молочай (Euphorbia)

Очиток (Sedum, седум)

Пахифитум (Pachyphytum)

Сансевиерия (Sansevieria)

Фаукария (Faucaria)

Хавортия (Haworthia)

Эониум (Aeonium)

Эхеверия (Echeveria)

Большие кактусы в возрасте

Все кактусы

Столбовидные кактусы

Кактусы цветущие крупными цветками

Кристатные формы кактусов

Вариегатные кактусы

Астрофитум (Astrophytum)

Апорокактус (Aporocactus)

Гимнокалициум (Gymnocalycium)

Долихотеле (Dolichothele)

Авторизация

Выберите обязательные опции